【検証】北大「創基150周年」を考える

―北大がアイヌに負う現在の責任 私たちは巻き込まれただけなのか part2

誠実な対応とは言えない遺骨返還問題

1980年11月、アイヌの海馬沢博氏が総長に対して、収集された遺骨の遺族への返還などを求める書簡を提出した。自らの先祖の遺骨が北大教授らに研究目的で”持ち去られ”、その研究が終わったなら「返すのが筋」だ。

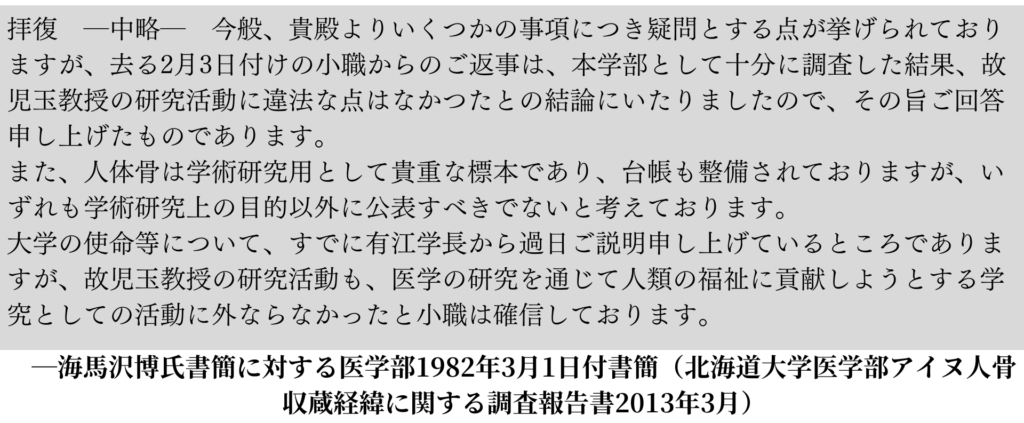

遺族の請求を受け、医学部は収蔵状況について調査を行ったが、「貴重な学術的資料」として返還を拒絶した。

反発を受け、1984年に「北大アイヌ納骨堂」を建立し、その後は返還を行ったが、全般的な対応は決して誠実なものとは言えなかった。一貫して収集自体への謝罪はなく、文科省のガイドライン制定まで返還に積極的に応じる姿勢を見せず、ずさんな管理状況を放置したためだ。遺族らの面会予定に対する総長の面談拒絶も発生した。これを受けて遺骨の返還を求める訴訟にも発展している。

これに伴い、北大は「北海道大学医学部アイヌ収蔵経緯に関する調査報告書」(以下、報告書)を2013年に刊行し、内部資料に基づき、収蔵状況やそれに基づいて行なわれた研究活動、アイヌ納骨堂の建立経緯などについて報告した。この報告書について、小田教授は「そのルール(収集時の道との取り決めなど)に則っているからと言って、問題がないというわけでは無い」と強調した。

「(当時の法律や行政との取り決めについて)合法かという以前に、状況が差別的だ」。権威ある大学教授と土地の所有権の無いアイヌ。さらに道庁からお墨付きを得て、「権力のバランスを考えれば、そもそも和人にとって有利でしかない」。報告書の中で、アイヌの首長と交渉したとしているものもごく一部にしか過ぎない。

さらに、一連の収集活動について、遺骨として収蔵したにもかかわらず、実際には「サンプル、モノ扱い」していた。

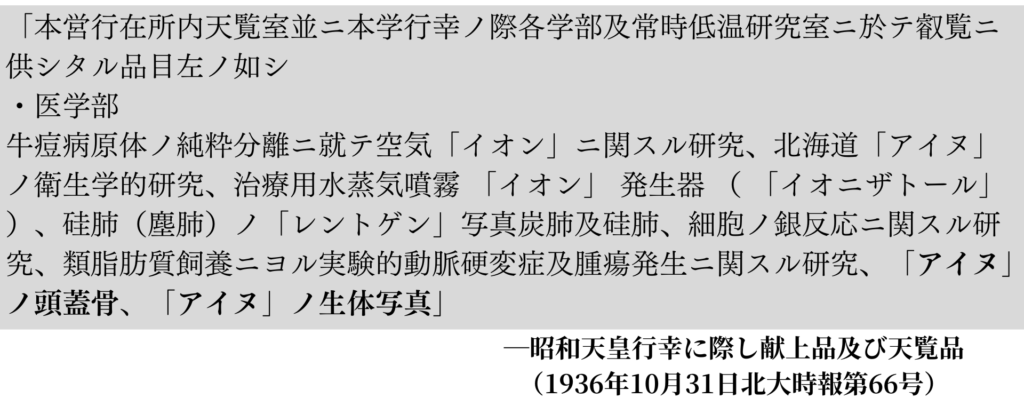

1936年10月、北海道帝国大学農学部を大本営とする陸軍大演習の後、医学部で山崎、児玉両教授は昭和天皇に対して、「『アイヌ』ノ生体写真」と「『アイヌ』ノ頭蓋骨」を天覧している。

この時以外にも山崎・児玉の収蔵資料が天皇や皇族の訪問の際に供され、医学部を代表する「研究業績」だと考えられていた。

さらに児玉教授らがアイヌや先住民に対して、侮蔑的な発言を繰り返していたことが報告書には記載されている。

返還要求に対する北大の対応についても、「児玉・山崎以降、積極的な対応はなく、後手後手の対応に終始。もし積極的な対応さえあれば信頼関係の醸成が可能だった」と述べ、「事後の対応がどうだったかには今の北大にも責任があり、謝罪が必要」だとした。

報告書では北大側の資料のみが参照され、アイヌ側の調査がなされていない。遺骨を”収集”されたアイヌ側の主張を取り上げていない。さらに、アイヌ遺骨の収集の倫理上の問題が指摘されていたのにもかかわらず、倫理的な検証はない。

「収集」遺骨の現在 返還進むも反省と謝罪無く

「収集」された遺骨は現在はどうなっているのか。文科省『個人が特定されたアイヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン』(2014年6月)などを踏まえ、「収集」遺骨は遺族やアイヌ団体の元への返還が部分的に行われた。

2019年11月、返還請求のない、遺骨の多くは白老町の民族共生象徴空間(ウポポイ)の慰霊施設に集約された。これに伴い、笠原総長職務代理(当時)は「本学が保管するアイヌ遺骨に関する声明」を発表。頭骨を四肢骨などと分離して保管していたことや、遺骨を一体ごとに保管し、記録・管理していなかったことに対して、「アイヌ民族の尊厳に対する適切な配慮を欠いており、極めて遺憾であり、真摯に反省しております」とした。一方、会見で「謝罪と反省は別」とした上で、収集そのものについては今日でも謝罪はおろか、反省さえ行なわれていない。

アイヌ納骨堂には現在も100体と53箱の遺骨が残るとみられる。(文部科学省「慰霊施設に集約された大学が保管するアイヌの人々の御遺骨の数について」及び集約後の返還状況より算出)

謝罪が実現されないことについて、小田教授は「謝罪を「法的な謝罪」として狭く捉えるあまり、倫理の問題として考えてこなかったのではないか」と述べた。

倫理とは、「相手の立場を尊重すること」であり、「研究を行う上でも、研究倫理の順守は必須のことだ。それが当時ないがしろにされた」のだと語る。アイヌ遺骨問題は、倫理的な基準から北大が謝罪すべき問題だ。

【part3はこちら】:活動に問題があると判明した後に、大学として率先した倫理的な対応がとられなかったこと(現代)