【検証】北大「創基150周年」を考える

―北大がアイヌに負う現在の責任 私たちは巻き込まれただけなのか part1

追放されたアイヌ、開設されたキャンパス

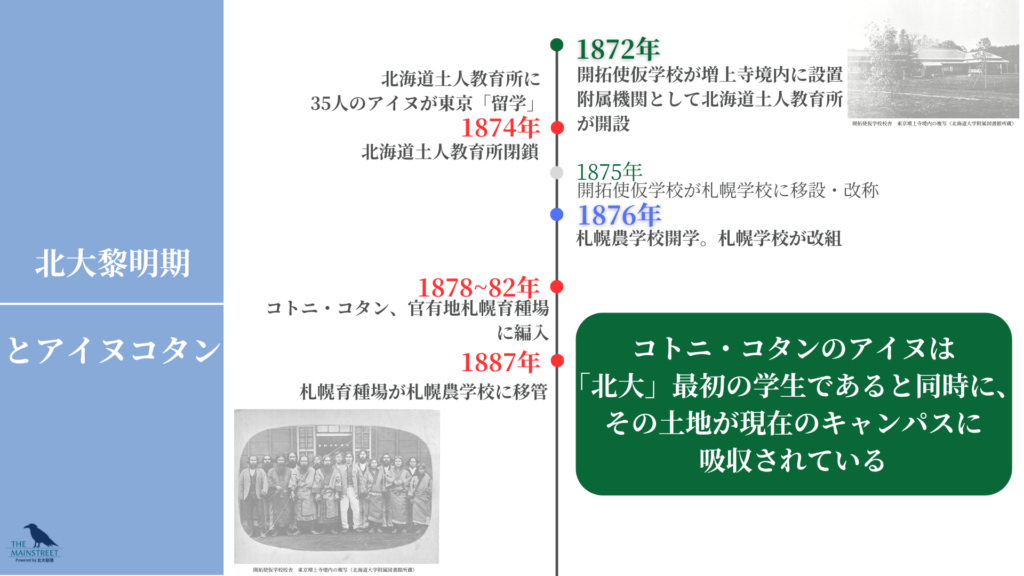

北大が排除してきたのは不都合な前身校だけではない。今日のキャンパスを構成する土地に暮らした先住者たちの存在もだ。アイヌたちは、開拓使によってその生活基盤を奪われ、追放の運命をたどった。小田博志教授(文学研究院)は自身が開設するサイト「脱植民地化のためのポータル」の中で、札幌における開拓使の政策とアイヌの関係について資料をもとに詳細にまとめている。

排除されたのはコトニ・コタン(コタンとはアイヌ語で集落の意味)。地質学者の宮坂省吾氏の調査によると、現在の北大インターナショナルハウスから農学部にかけてのキャンパスの南の周辺にあったと推測されている。私たちはアイヌが連綿と紡いできた土地の上で生活を送っているのだ。キャンパスがあった土地の周囲には、古くからサクシュコトニ川などの川が流れ、サケ漁ができるイオル(食料を得る場所のこと)としてアイヌの暮らしがあった。

小田教授は「(北大の周辺は)ハルニレが生い茂り、サケが遡上してくる豊かな水場。扇状地の端できれいな湧き水のある湿地でした」とまとめた。

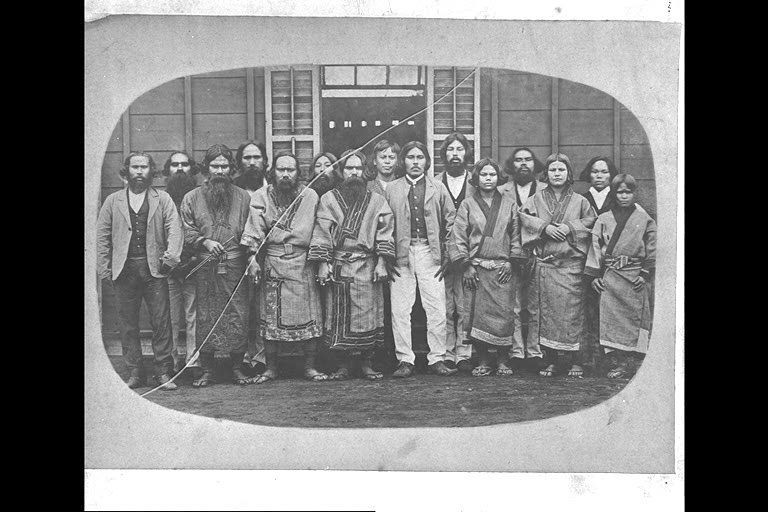

さらに、小田教授はコトニ・コタンで暮らしたアイヌの一人として琴似又市(注:表記については文献によって異なる)という人物を紹介した。琴似又市は、明治初期に開拓使から「乙名」(首長の意味)を任され、前述の北海道土人教育所にも送られた。土人教育所では「留学」アイヌらの「取締」の任務も担った。

琴似又市は、開拓使が進める政策の中でアイヌと開拓使との仲介役を務めた。さらに、アイヌの言語や文化を保持しつつ、和人との協力を重視した人物として、開拓使の調査活動に協力した。

しかし、開拓使の政策はアイヌ社会に大きな影響を与えた。特に土地の囲い込みや資源保護を目的とした石狩川支流でのサケマス漁禁止政策により、コトニ・コタンのアイヌは生活基盤を失い、次第に移住を余儀なくされることとなった。琴似又市もその一員として、コトニ・コタンから石狩河口域へ移住し、さらには茨戸など他の地域に移動を余儀なくされた。琴似又市の存在は、アイヌ社会と開拓使の関係を象徴し、アイヌの人々が直面した困難とその後の歴史的変遷を示している。

コトニ・コタンのあった土地は、その後1878〜82年の間に官有地の札幌育種場(今の農業試験場にあたる)に編入される。札幌育種場は札幌農学校に移管され、今日の北大の札幌キャンパスに引き継がれた。

北大のキャンパスの開設はコトニ・コタンのアイヌの「ディアスポラ(民族離散)」と表裏一体だ。こうした植民地主義的政策によってできたのが北大であるという事実を、忘れてはならない。

そしてその事実が近年まで積極的に周知されず、「黙殺されてきた歴史」であることにも目を向ける必要がある。大学の在り方の公式見解である総長告示で、アイヌの暮らした場所にキャンパスがあることについて初めて言及したのは、キャンパス形成「150年」後の学士学位記授与式(令和4年度)だった。

北大のキャンパスの歴史への向き合い方 近年前進も「多様性の1つにまとめられた『アイヌ』」

「札幌キャンパスは先住民の暮らした土地の上にある」。小田教授はそう語る。近代化しつつあり、人口の多い和人が自らの開拓のために様々な施策を講じた。その状況の中で、アイヌと和人の力関係は全くもって不公平だった。

研究・教育機関である北大は、こうした事実にどう向き合っているのか。その理解のためには、大学が置かれた社会的潮流に目を向ける必要がある。

近年、大学は多様性・公平性の担保された社会づくりに参画することが求められるようになった。こうした中で北大は令和4年4月に「ダイバーシティ・インクルージョン推進本部(DEI推進本部)」と「アイヌ共生推進本部」を設置、大学を挙げて多様性に配慮することを掲げた。令和5年度以降入学の新入生に必修となった導入科目「北大での学び」ではその一環として、北大とアイヌとの関係性・歴史にも言及がなされるようになった。また北大構内には「北海道大学はアイヌ差別を許しません」というポスターが掲示されるようになる。同時にアイヌについて学ぶ教職員向けの研修ビデオが文学部やアイヌ・先住民研究センターの教員を中心に作成され、視聴できるようになった。

こうした活動を小田教授も「歓迎すべきこと」と評価する。北大の卒業生でもある近藤教授も「自分が学生だった30年前と比べて(DEI推進やアイヌ共生に対する大学の取り組みが)良くなっているのも事実」と振り返った。

しかしDEI推進とアイヌ共生を同列に扱ってしまった場合、北大が向き合うべきアイヌへの課題が「多様性の下に先住民にも配慮する」という漠然とした目標の中に埋もれるリスクは高い。実際、DEI推進とは独立して北大が取り組む「アイヌ共生」が目立つことは少ない。前出の「北大での学び」ではアイヌルーツを持つ教授が講義を担当することもあるが、それ以外に今もアイヌとの繋がりを感じさせるものはあるのだろうか?

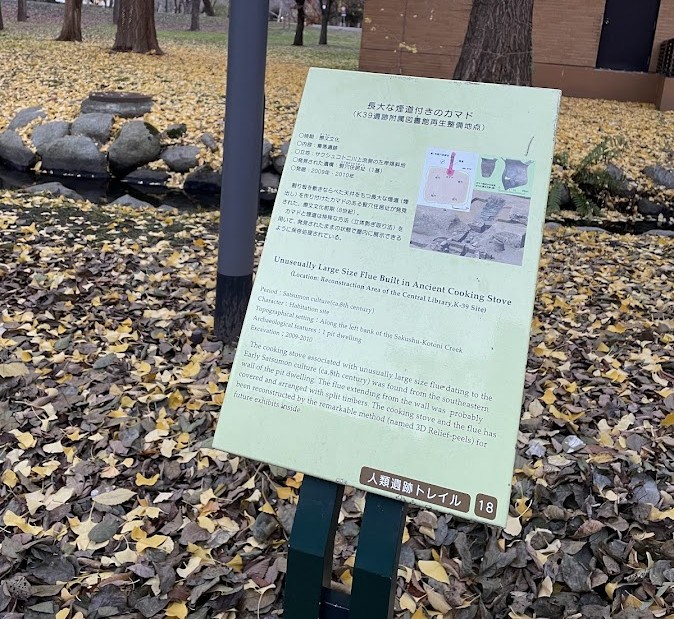

札幌キャンパス自体がその繋がりを証明する一つの施設だが、「アイヌ共生推進」にはまだまだ不十分な点が残る。例えば、キャンパス内には「人類遺跡トレイル」の案内板が設置されており、縄文時代から擦文時代にかけての古い遺跡が紹介されている。ところが僅か150年ほど前まで存在していたアイヌのコタン(集落)について言及したものは無い。また創基150周年に際して、キャンパスの歴史・アイヌに関する説明版の設置などが必要かどうかを北大施設部環境配慮促進課に問い合わせたところ、説明板の改修・追加及び撤去の予定は無いという回答であった。

さらに百年記念会館付近のサクシュコトニ川沿いには、かつてあったアイヌのウライ跡を紹介する看板が2014年ごろまで存在したが、老朽化のため撤去されて無くなったままである。今回北大新聞が施設部に対し再設置をしなかった理由を尋ねると、調査の末に「除雪で壊れたことから取り外し可能な物を製作しなおしたが、担当部署が設置を忘れていた」という返答であった。北大新聞の指摘を受け、今年(2025年)春からは設置するとのことだったが、学生側に指摘されるまで実に10年近く放置していたという体制の問題が残る。その結果、アイヌの遺構が気づかれないままに埋もれて行く問題は、現在進行形で起きている。なお同課は「150周年事業については社会共創本部広報課、アイヌに関しての本学の取り組みは、アイヌ共生推進本部(総務課担当)が担当しております」と併記している。

結局、アイヌとの関係性を「モノ」として残すことをなぜ拒むのか、明確な説明は提示されないままだ。DEIを掲げる一方で、アイヌと北大の歴史を積極的に語ろうとしない大学の動きからは、あくまで多様性に配慮する一環でアイヌの存在にも触れざるを得なかったという構図が見て取れる。そして、現在も続く北大とアイヌの関係性やアイヌ問題が「アイヌ共生」の枠組みの中で積極的に語られないと、全て「過去」のモノとして処理されてしまう。

近藤教授は、弱い立場にある人を社会に組み込んでいく多様性は重要だとしつつも、組み込んだ後に社会がどう接するのか注目が低いことが問題だと認める。まさにDEI推進と同時に始まったアイヌ共生推進が、大学・社会に組み込まれた後に注目されていない現状は、近藤教授が憂慮する事態に他ならない。

確かにアイヌ共生の枠組みで、アイヌのバックグラウンドを持つ教員が大学内でシンポジウムを行うなどの活動はあるが、行動を起こすのが少数者側であることは変わりない。「忘れてはならないのは、少数者の問題は(原因が多数者にある点で)多数者の問題であること」と近藤教授は注意を促した。

DEI推進の一つとして「アイヌ共生推進」が取り込まれたとき、その施策はアイヌを排除した多数者にとって不都合無い範囲でしか実行されず、目に見える物は生まれにくい。その結果、行動を起こすべき多数者は気づかないままだ。北大の「アイヌ共生推進」を単に「多様性社会を目指す社会の動き」の一つとしてはいけない。それゆえに、北大がアイヌに向けてきた「加害者性」と向き合う準備はまだ不十分なのである。

【part2はこちら】:学問の名の下に差別的な研究教育活動が行われ、それが正当化されてきたこと