いちばんはじめの「専門書」第2回 奥聡先生(メディア・コミュニケーション研究院 教授)【前編】

今日の講義に、疲れたら。教科書を置いて、思い切って「専門書」を読んでみよう。講義室のあの先生だって、昔は学生だったのだから。寄稿連載「いちばんはじめの『専門書』」では、北大の教員や研究者に初めて出会った専門分野の本を教えてもらう。重たいページに挟まった過去のしおりを見つけたら、新たな世界が待っている。

「等身大」の大学生はどのようにしてアカデミアの道に進んだのか。今回「いちばんはじめの専門書」を紹介するのは、英語Ⅱや主題別科目「ことばを科学する:人間の再発見」、国際交流科目「HUSTEP」 などを担当する奥聡先生だ。学生時代には北海道大学交響楽団に所属し、現在も同団体の顧問を務める。入学式などの式典では自ら指揮棒を振る奥先生。トロンボーンを吹く傍ら、自主ゼミで専門書を読み始めた奥青年は、「学び直し」のために留学を選んだ自身を「楽観主義者だ」と話してくれた。

————先生の専門分野に関する本の中で、人生で最初に出会った1冊を教えてください。

出会い

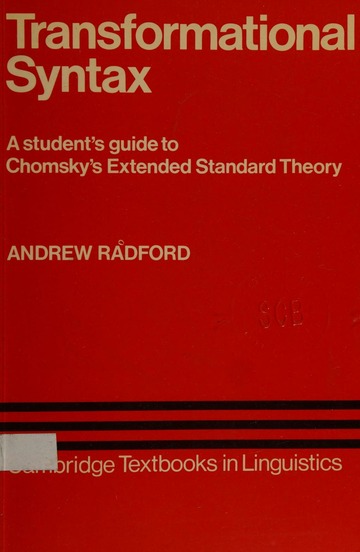

理論言語学との出会いは、1982年10月北大教養部2年目のこと、文学部の先輩から勉強会に誘われた。当時、理論が大きく展開し始めていたチョムスキーの「原理とパラメータによるアプローチ」(拡大標準理論)の入門書解説書、Radford,A. (1981) Transformational Syntax: A Student’s Guide to Chomsky’s Extended Standard Theory (ケンブリッジ大学出版局)をじっくり読むというものであった。言語学的研究に興味があったので、毎週行われる輪読会に参加することにした。「チョムスキー」も「生成文法」もまったく知らなかったが、熱心に取り組む先輩たちに囲まれて、学生だけで自主的に最新理論の理解に挑むという活動に、「大学生になった」気分を味わっていた。

中高時代は部活動(吹奏楽部:トロンボーン・指揮)に明け暮れ、受験勉強は浪人中の1年で集中的にやった。思えば高校時代から、英語の成績は中の上程度、とくに受験のための英文法・文法用語は苦手。大学で英文科に入った時も、「第四文型」と「第五文型」の違いなど、よくわかっていなかった。また、「英語は(日本語に比べて)論理的な言語である」「外国語学習の開始は早ければ早いほどよい」「日本語の文法は(英語に比べて)緩やかである」といった話(俗説)をよく耳にし、周囲の多くも「そうだそうだ」と納得しているようなところで、「本当にそうか?」といつも天邪鬼のように思っていた。そうしたなか、受験英語的な知識を前提とせず、「俗説」にも引きずられずに、ヒトの言語能力の本質に迫ろうとする方法論には、なぜか「ウマが合った」。

恩師にも恵まれた。指導教官の葛西清蔵先生は、卒論・修論のテーマをなんでも自由にやらせてくれた。そうしながらも多くの学生の指導を適切にしてくれたことは、実は大変な力量が必要であるということは、いま、自分が指導する立場になってよくわかる。

修士2年の時、奨学金を得て米国インディアナ大学に1年間の修行にでた。統語論授業のテキストはなんとあのRadford。初めての留学、全てが英語で、宿題の量も半端ではなかったが、統語論に関しては日本で鍛えられていたおかげで、苦労が少なく、結果、留学生活になじむうえで、大きな助けになった。Radfordのテキストには各章の末尾にExerciseがあり、必ずしも解答が定まってはいない発展的・挑戦的課題も含まれていた。北大時代の輪読会で、そうした課題に関しても先輩たちとともに、徹底的に議論しあったことが、留学先でも大いに生かされた。また、それまで十分に学べていなかった音声学、音韻論、歴史言語学などをじっくり学べたことも大きな財産になった。帰国後進学した北大博士後期課程を2年で単位取得退学し、北大文学部英文科の助手に採用された。

【次ページはこちら】「大学院での学び直しは、いつからでも遅くない」―32歳 米コネチカット大学へ