【新連載】いちばんはじめの「専門書」第1回 空井護先生(法学研究科・法学部教授)【後編】

夏学期の授業科目は冬学期のそれと一緒に、まとめて2月に筆記試験が行われるしきたりであり、年末年始の冬休みは憂鬱だった。ノートに挟み込まれていた「1989年2月27日施行」とある試験問題用紙に記された2題は、いま見返すと学部生には不適切なほどの難問、しかし冬学期のあいだの自学自習が功を奏したのか、「優」の評価を得た。三谷教授に指導教官をお願いすることを決めたのは、3年次の成績表を受け取ったときと記憶する。その後、なんとか院試を切り抜けて修士課程に進学し、不出来な修士論文を提出したのち、助手、助教授、教授として大学に籍を置き続け、ついに堅気の世界に戻れなかったのは、バブルがはじけ、その後の日本経済が不振に喘ぎ続けたから。青年から中年にかけての、私の「失われた30年」である。

研究上の「先生」とは、つまるところ論文の第一読者である。書き上げた論文をお見せしたときに褒められるか貶されるか、その反応がとにかく気になる読者であり、なんとか褒められようと構想を練り直し、推敲を重ね、結果的に褒められれば、何人から貶されたところで嬉しく、貶されれば、ほかの誰に褒められても落ち込む。そういう存在が「先生」である。三谷教授を三谷先生として、私にとっての終生の第一読者とすることができたのは、『二つの戦後』とたまたま出会ったからだが、思い返せばまことに幸せな偶然であった。その後の研究者人生を振り返っても、僥倖と奇禍とを問わず偶然の結果しか見当たらない。

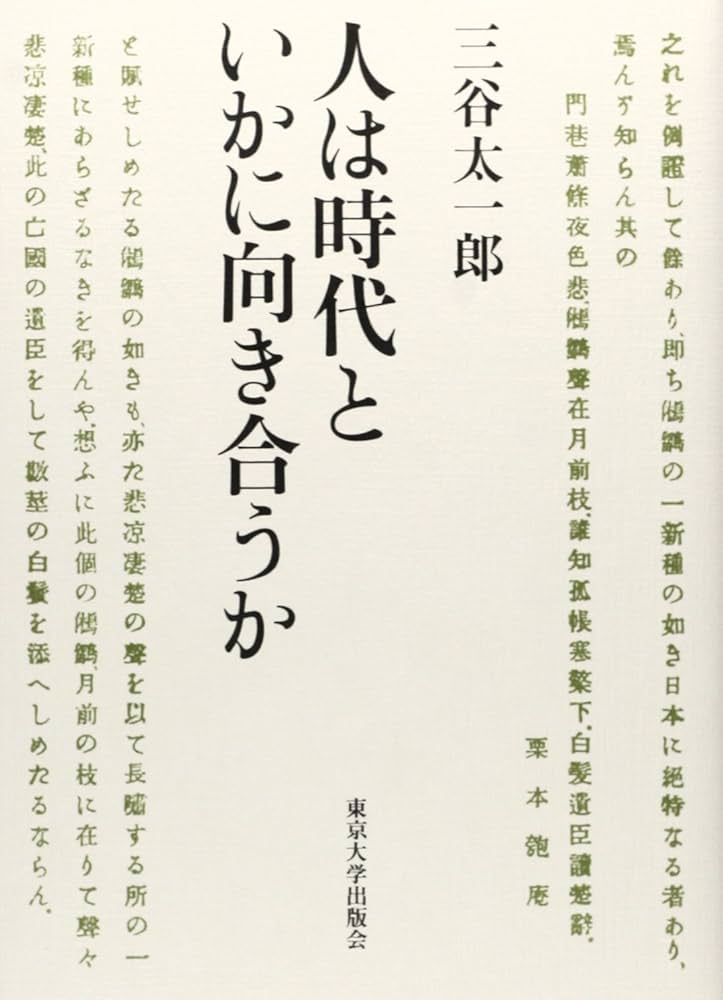

『二つの戦後』はあいにく絶版だが、収録されていたすべての論攷は、一部タイトルを変えつつ『人は時代といかに向き合うか』(東京大学出版会、2014年)に収められ、同書はいまも書店で購入可能である。

(寄稿:空井護先生(法学研究科・法学部教授))

(構成:田村)