北大の牛は時代遅れ? だがそれがいい【#北大discover】

本学は札幌農学校を前身に持ち、今も札幌中心部でありながら緑が広大に広がる。そのうち20ヘクタール弱の土地でのびのびと暮らしているのが牛だ。米国から初めてやってきた1889年から血を受け継いでおり、今では「時代遅れ」とも言われる放牧主体の飼い方を継承して守っている。「#北大discover」4回目では今に繋がる北大の酪農を追った。

血統受け継ぐ

ポプラ並木などに近く本学の西側に広がる第1農場。ここに約50頭の牛が暮らしている。同農場で研究をしている三谷朋弘助教によると、今いる牛は約130年前に初導入された牛を祖先に持つという。

なぜわかるか? ヒントは牛の名前にある。

取材時にこちらのカメラに目もくれず放牧草を夢中で食べていた牛が数頭いた。そのうち1頭の名前を聞くと、「ホクダイ ヤルジヤン チサト ユタカ」。

注目するのは最後。「ユタカ」と名付けられているが、実は本学(当時札幌農学校)に初導入されたうちの1頭の「漣(さざなみ)」にルーツがあることを示す。ちなみに、ホクダイに続く名前の2番目は人工授精の父親、3番目は人工授精をした獣医学部の学生を表す。

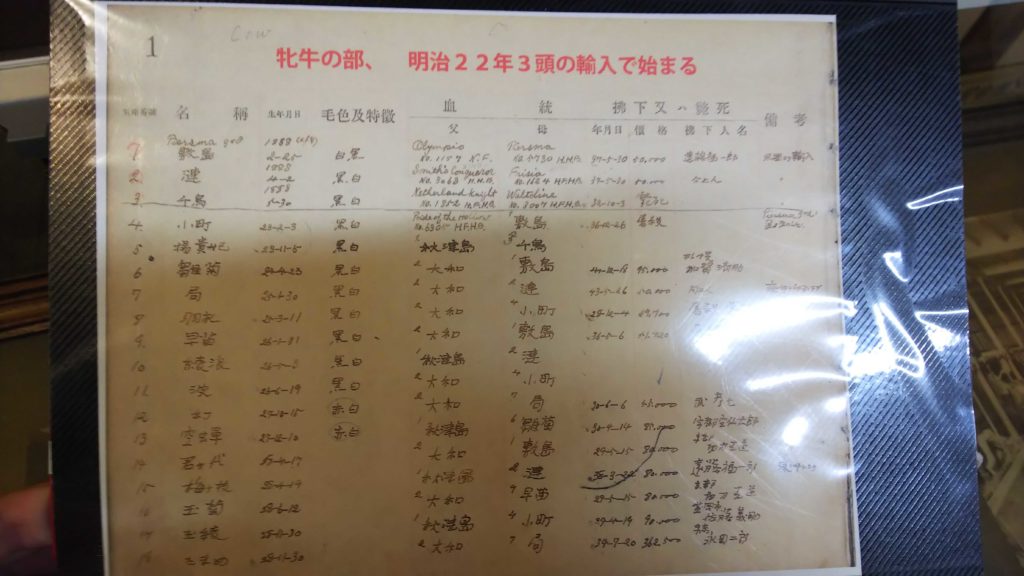

1889年、米国から札幌農学校に3頭のメスと2頭のオスがやってきた。今の日本の酪農で主流の「ホルスタイン」という種類の牛だが、本学の近藤誠司名誉教授によると、米国ホルスタイン協会で血統登録されたものとしては国内で初めての導入だったという。

それ以降、1頭ずつ番号も割り振られているが現在の北大農場で最も若いのは1318番。メスのみではあるものの、約130年の歴史で1300頭以上を生産してきたことになる。

放牧は古い?

本学の酪農の大きな特徴は放牧が主体ということだ。青々とした牧草のなか牛が暮らしている——。酪農ではこんなイメージが持たれがちだが、今ではそうした飼い方はマイナーだ。

牛舎で年中飼うとエサの栄養の調整がしやすく高栄養価の穀物などを与えられ、1頭当たりの乳量を増やしやすい。一方、放牧では栄養管理が大変で、乳量は比較的少なくなってしまう。

このため、放牧は「今となっては一般的ではない」(三谷助教)という。農林水産省によると、乳牛の放牧頭数は全国で約2割(2016年)にすぎない。

しかし、牛舎で年中飼い、穀物を多給する方法には「牛が長生きしないなどの歪みがある」と三谷助教はいう。また、与えるエサは輸入に頼るため貿易の問題があるほか、エサの自給率も下がる。

もっとも、牛舎で高栄養価のエサを与えて飼う方法が流行ったのは本学でも例外ではなかった。1970年ごろ、本学の牛も放牧草を食べる割合が下がっていた。

そこに一石を投じたのが近藤名誉教授だ。83年、一時期酪農学園大の教員をしていた近藤名誉教授が本学に着任。「これだけ牛舎周辺に草地があれば放牧主体でできるのでは」との話を別の教官から聞き、今に繋がる放牧主体の生産を再開した。「乳量が少ないと当時は馬鹿にされた」と近藤名誉教授は振り返る。

だが、「今は正解と思っている」(近藤名誉教授)。学問の発展などで放牧主体でも乳量が増えてきたからだ。牛1頭からは全国平均で年間約8600キログラムの牛乳が搾られる。一方の本学の牛は今では8500キログラムほどと肉薄している。

放牧は難しく、牛が放牧草を食べすぎるとなくなる一方、伸びすぎると栄養価が落ちる。天候などにより環境も変わり「正解はない。毎年、自然相手に悩みながらやっている」と三谷助教は明かす。そのなかで、草や土、牛についての知識や知恵が集積されたことで「昔より放牧のレベルが上がっている」と2人は口をそろえる。

「時代遅れ」(三谷助教)な生産方法が受け入れられる兆しはある。「見学に来た酪農家が『いいね』と言ってくれる」と三谷助教は手応えを感じている。放牧草は牛のエサではコストが安く、注目が高まっている。

本学の牛の排泄物は肥料として全て草地、畑地に還元されている。「北大農場の大テーマは持続的な酪農生産。その一つの手段が放牧だ」と三谷助教。国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)も追い風に、本学の牛の飼い方が「受け入れられる時代がくるのかな」と三谷助教は期待する。

価値伝えたい

本学の牛から搾られた牛乳はどこへ行くのか。もともとは1日当たり400~500キログラム搾られる牛乳の全てを乳業メーカーに売っていた。最近では、130年以上続く本学の酪農の価値を伝えようと、一部を独自に販売し「北大牛乳」としてブランド化を図っている。

「初めて感じた味。こんなに美味しいものが北大にあるのか」。本学構内で北大牛乳を扱うカフェ「北大マルシェ」の宮脇崇文店長は、2017年の夏、北大牛乳を初めて口にした。

宮脇店長は16年に本学教育学部を卒業、保険会社に勤めた。しかし、仕事に面白みを感じられずにいたところ、北大牛乳の構想を聞きつけた。三谷助教らが旗を振っていた。

「せっかくなら大学のために働きたい」。こう決意して携わり、店長として北大マルシェを17年11月、グランドオープン。瓶入り牛乳を提供するほか、より多くの人に北大牛乳を知ってもらいたいと、クッキーなどの開発にも力を注いできた。

北大牛乳は一般の牛乳と異なり、放牧をする夏と、牛舎に入りトウモロコシを発酵させたエサなどを食べる冬とで味が変わる特徴を持つ。夏は牧草を感じる香りでさわやかな味に、冬は甘味が強くコクのある味わいになる。ちなみに宮脇店長は夏派だという。

北大マルシェは今年11月で3周年。「北大牛乳を扱わせてください」と他社からの引き合いも増えているという。宮脇店長は「(価値を)ちょっとずつ伝えられてきているかな」と手応えを語る。

今月中旬には開店当初から構想を温めてきたカップ入りのアイスを発売。取り揃える商品の拡充には三谷助教も期待を寄せている。

乳量こそ少ないけれど循環型農業などといった価値がある。それを消費者などに伝えていくために北大牛乳のブランド化は始まった。三谷助教は言う。「季節で味が変わる、こんな牛乳があっても良いんじゃない」。